II Un Cheminement complexe

Les particules de plasma, issues du Soleil, approchent de la Terre en effectuant de nombreux mouvements complexes, dans le labyrinthe magnétosphérique, avant de créer les aurores polaires. Ces mouvements sont soumis aux courants de la Magnétosphère. Nous allons donc en présenter les différentes parties et en étudier le fonctionnement afin de poursuivre notre cheminement en compagnie des particules de vent solaire.

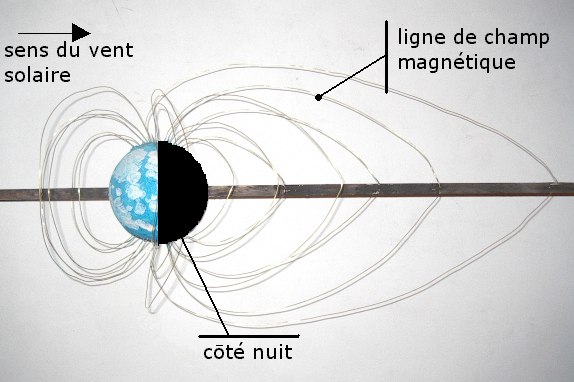

Note : Pour se repérer nous utiliserons les termes de côté nocturne (ou côté nuit), qui est le côté de la Terre opposé au Soleil, et de côté diurne (ou côté jour), qui est le côté de la Terre qui fait face au Soleil.

1) La Forme de la magnétosphère

Lors de la formation de la Terre, l'état de la matière était liquide. Le fer, plus lourd que la majorité des éléments présents, a convergé vers le centre terrestre.

La Terre est donc pourvue d'un noyau de fer liquide (dû à la chaleur qui y règne). Ce noyau liquide a ainsi un mouvement indépendant de celui de la Terre : cela crée alors une « dynamo géante » de laquelle résulte la magnétosphère, qui est l'ensemble des lignes de champ magnétique terrestres et qui agit comme un bouclier face aux agressions du vent solaire.

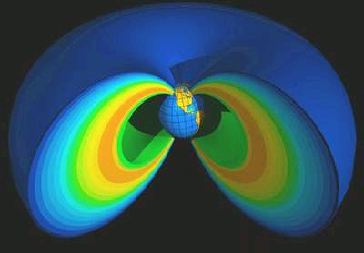

Sans interférences, la magnétosphère aurait cette forme de "beignet géant", appelée tore, étant donné que les lignes de champ sont fermées et qu'elles forment alors des boucles :

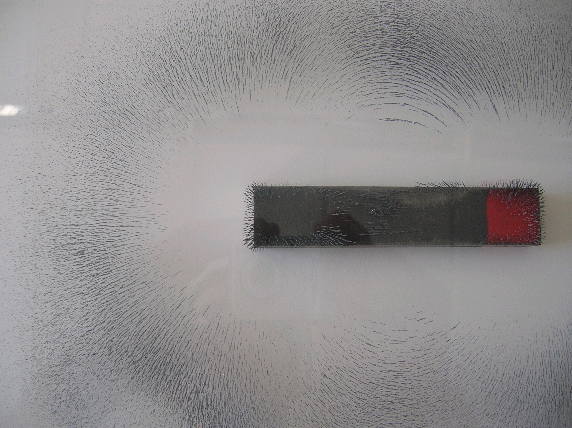

Le champ magnétique agissant de la même façon qu'un aimant, il est facile de le reproduire par une expérience simple. Nous avons saupoudré une plaque de verre de limaille de fer et placé un aimant sous la plaque.

L'aimant peut s'apparenter au noyau terrestre et la limaille de fer aux lignes de champ magnétique. Ainsi, par cette expérience, nous pouvons visualiser la trajectoire de ces lignes immatérielles.

Mais le vent solaire (vu au chapitre précédent), grâce à sa vitesse et sa charge, va déformer ce tore.

La magnétosphère déformée par le vent solaire a cette forme :

On peut ainsi décomposer en différentes parties les environs magnétosphériques :

- La queue de la magnétosphère, qui est la partie magnétosphérique étirée du côté nocturne de la Terre.

- Le vent solaire, arrivant à des vitesses subsoniques à la magnétosphère, va changer de trajectoire quand il arrive à la limite de la magnétosphère, appelée magnétopause.

- Le plasma, qui lui, est dévié par les lignes de champ magnétique et s'écoule alors le long de celles-ci, dans la magnétogaine.

- Il existe aussi au nord et au sud, des régions dépourvues de magnétisme, appelées cornets polaires.

Les particules s'accumulent en divers endroits de la magnétosphère :

- Dans les ceintures de radiation, dites de Van Allen, contenant des particules très énergisées mais ne provenant pas du vent solaire.

- Dans la plasmasphère.

- Dans les feuillets de plasma, où se trouve la majorité des particules de plasma entrant dans la magnétosphère. C'est d'ici que proviennent en réalité les aurores.

- Dans les lobes, situés dans la queue de la magnétosphère, au nord et au sud.

2) L'arrivée des vents solaires dans la magnétosphère

Comme nous l'avons déjà vu, le vent solaire est très peu dense (10 protons par centimètre cube) et seulement 0.1% de ces particules vont pénétrer dans le bouclier magnétosphérique. Voyons les quatre principales origines de cette pénétration :

- La plupart des particules engendrant les aurores proviennent de la queue de la magnétosphère. Le courant des lignes de champ vont du nord au sud en s'étendant très largement du coté nocturne de la Terre. Mais à cet endroit, dans la magnétogaine, il existe un courant électrique, dont la cause est encore inconnue de la communauté scientifique, allant dans le sens opposé des lignes de champ. C'est ce phénomène qui va dévier certaines particules et les faire entrer dans les lobes, c'est à dire dans la queue de la magnétosphère. Une fois à l'intérieur, elles pourront se déplacer dans le feuillet.

- Parmis les très nombreuses particules du vent solaire, un certain nombre d'entre elles arrive en ligne droite sur les cornets polaires. Elles pénètrent dans ces cornets, mais contrairement à l'idée générale, n'arrivent pas directement dans l'atmosphère pour former les aurores. En effet, les lignes de champs à cet endroit se ressèrent. Et c'est cet étranglement qui va éjecter les particules en arrière vers le feuillet de plasma. Pour la plupart d'entre elles, la destination suivante sera le feuillet.

- Les particules proviennent aussi, surtout lors de grandes éruptions solaires, du coté jour de la magnétosphère. En effet, le bouclier est alors assailli et certaines particules arrivent à pénétrer. Par la suite, les particules se dirigent vers la plasmasphère ainsi que vers les feuillets de plasma.

- Les particules de la couche de plasma peuvent également provenir de la plasmasphère mais encore des ceintures de Van Allen, donc indirectement de la ionosphère.

Les particules du vent solaire vont ainsi parcourir les trajets représentés en rouge ci-dessous :

3) L'aboutissement de l'aurore

Il existe deux types principaux d'aurores polaires, intenses ou diffuses, résultant de phénomènes différents.

a. Les Aurores intenses

Dans le cas des aurores intenses, les régions des lobes se remplissent peu à peu de particules de plasma, elles vont ainsi se gonfler. Cela va alors créer une pression sur les feuillets de plasma, qui vont donc s'allonger et s'amincir, entraînant avec eux les lignes de champs magnétiques qui les retiennent.

Les lignes, lors de leur allongement, vont se rencontrer. Leur sens étant différent, il en résulte une reconnexion magnétique. C'est à dire que le point neutre, situé au point tangeant des deux lignes a un effet de répulsion sur toutes les particules.

Certaines particules éjectées, en suivant les lignes de champ magnétique, vont aboutir à la Terre, et d'autres vont se diriger vers l'opposé par rapport au point neutre. En raison de la provenance des particules du côté nocturne de la terre, l'aurore va débuter côté nuit. Elle va ensuite s'étendre sur les côtés (aube et crépuscule). Mais cela serait sans prendre en compte la rotation de la terre, qui va entrainer les particules.

Vu de haut on a donc l'impression, si l'on reste relativement immobile par rapport à la Terre, que l'aurore tourne autour de celle-ci.

Dans l'animation ci-dessous, nous sommes immobiles par rapport à l'aurore, alors la Terre tourne et l'aurore semble immobile.

b. Les Aurores diffuses

Elles sont issues d'une dérive lente du plasma vers la Terre. En effet, il y a un champ électrique convectif dirigé vers la Terre qui va "pousser" le plasma vers elle. On constate alors qu'il y a moins de particules au cm3 que lors d'une aurore intense.

| 3 Le Soleil | Accueil | Le Spectacle final 4 |